Une question trompeusement simple anime Solidarités imparfaites (Floating Opera Press, 2024), un court nouveau livre de l’écrivain et critique d’art Aruna D’Souza: ‘Qu’est-ce que cela signifierait si notre politique n’était pas basée sur notre capacité à sympathiser avec des personnes dont les expériences sont éloignées des nôtres, mais sur notre volonté de prendre soin des autres juste en vertu de leurs êtres?

En abordant cette question, D’souza, un contributeur régulier à la New York Times, le Wall Street Journal, et d’autres publications, explore les intersections complexes de race, de sexe et d’identité avec une profondeur et une nuance remarquables. Après avoir rejeté l’idée que la solidarité politique devrait être basée sur notre sentiment intérieur de sympathie pour les autres, elle suggère que nous reconnaissons un devoir beaucoup plus exigeant, une obligation universelle de prendre soin des autres.

Elle soutient que l’empathie, bien que cela puisse provoquer une réaction, reste trop souvent une réponse personnelle qui ne se traduit pas par un engagement politique ou des actions concrètes. Elle appelle cela le «piège de l’empathie» – une dynamique qui déplace subtilement le fardeau de la responsabilité de la société aux victimes elles-mêmes. En Occident, D’Souza soutient que les spectateurs d’atrocités s’attendent à ce que les victimes exécutent leur traumatisme pour sensibiliser, les forçant essentiellement à faire un spectacle de leur douleur afin que les autres puissent comprendre ou même ressentir. Au lieu de recevoir la solidarité immédiate dont ils ont besoin, ils doivent mendier pour la sympathie.

L’auteur met au défi les lecteurs de reconsidérer leurs rôles de spectateur de l’injustice et les exhorte à adopter une forme de solidarité désintéressée qui respecte la douleur des victimes.

Le livre commence par la couverture médiatique des horreurs produites par l’assaut israélien en cours à Gaza. Dans les chapitres suivants, elle analyse le roman d’Amitav Ghosh Mer de coquelicots (2008), qui suit la vie, la langue et les périls des malentendus d’un équipage hétéroclite de princes, de pirates, de paysans et de marins, chacun avec son propre patois, ou forme idiosyncratique de parole, assemblé ensemble sur une gooner américaine à l’époque précédant les guerres d’opium entre la Chine et le Royaume-Uni. Le roman implique que la solidarité est un principe transcendantal qui s’applique à chaque être humain, même dans des situations où ils se comprennent à peine.

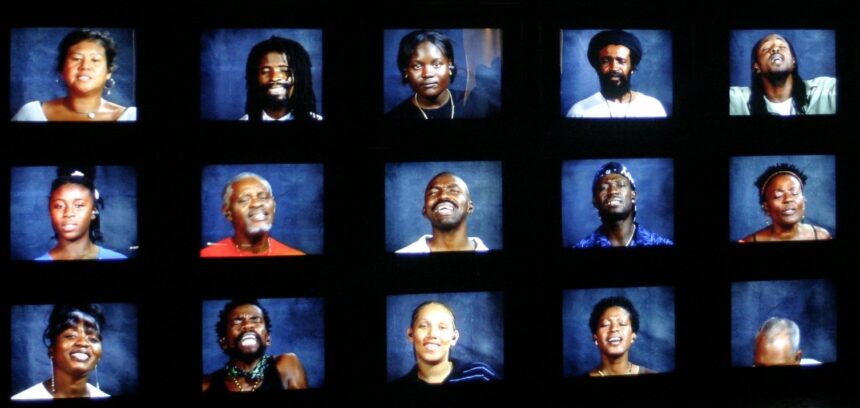

Un autre chapitre met en évidence l’installation de Candice Breitz 2016 Histoire d’amourqui a été construit sur des interviews vidéo avec six réfugiés à la recherche d’asile dans des situations dangereuses en Syrie, en Angola, au Congo, en Inde, au Venezuela et en Somalie. Une première pièce de l’installation affiche les célèbres acteurs Alec Baldwin et Julianne Moore racontant une partie de ce que ces réfugiés avaient à dire; La deuxième salle montre des images des six demandeurs d’asile racontant leurs histoires dans leurs propres mots. Le contraste brut nous invite à réfléchir à ce que Teju Cole a appelé le «complexe industriel blanc Sauveur».

Ce phénomène souligne comment, même lorsqu’il est motivé par une mission morale, les individus blancs peuvent bénéficier sans le savoir des structures mêmes d’oppression auxquelles ils prétendent résister. Cette empathie subjective, souvent superficielle ne capture pas la véritable complexité des expériences humaines. «Hollywood ne peut jamais représenter pleinement cette complexité», soutient D’Souza – le même hollywood où la manipulation de l’empathie se traduit fréquemment par la réussite au box-office. Bien que la critique de D’Souza soit nette, il est crucial d’exiger un plus grand sentiment de responsabilité morale de l’industrie cinématographique, qui, compte tenu de son influence mondiale, a une profonde influence sur le public mondial, et a surtout un impact sur les attitudes envers ceux qui sont souvent déformés.

L’analyse de D’Souza nous invite à se demander comment l’empathie et le désir de solidarité, tout en servant souvent de force unificatrice, peuvent parfois être limités à la construction de coalitions superficielles – la soi-disant «mentalité de grande tente». Cette approche favorise l’idée d’une large coalition tout en conservant la dynamique même du pouvoir qu’il prétend superficiellement contester.

Les «Legends» de Candice Breitz, qui font partie de l’installation de PS1 à CAC, Nouvelle-Orléans. Image de Stacie Brew via Flickr

Dans un dernier chapitre, D’Souza explore la «valeur productive de la différence, le pouvoir de parler d’une position d’isolement», par la référence à l’exposition Dialectique de l’isolement (1980), organisé par Ana Mendieta, Kazuko Miyamoto et Zarina Hashmi. Sous-titré «Une exposition de femmes du tiers monde artistes des États-Unis», le spectacle présentait des femmes de couleur stimulant les normes du monde artistique en s’isolant des structures grand public qui s’approprieraient et neutraliseraient leurs histoires.

C’est le genre de résistance que l’auteur vise dans son propre récit, un récit qui ne prétend pas être univocal; Au lieu de cela, elle promeut une tension avec un système dominant qui étouffe la complexité des expériences personnelles en faveur d’une empathie générale et fade.

S’engageant avec le concept d’Édouard Glissant du «droit à l’opacité», la solidarité d’Arouna D’Souza est recadrée pour respecter les droits des individus pour maintenir leur complexité et leur mystère. Ce droit n’est pas simplement théorique mais essentiel pour construire des alliances authentiques dans un monde marqué par des inégalités et des conflits.

Bien que la proposition de D’Souza de placer les soins au centre de la solidarité soit provocante et offre des idées stimulantes, elle doit être contrebalancée par une conscience émotionnelle. Une politique de soins qui ignore l’importance de l’empathie risque de devenir stérile, incapable de favoriser les connexions authentiques. D’Souza nous invite à considérer la notion de «soins avant l’empathie», dans laquelle notre sens du devoir est basé sur un engagement à prendre soin des gens en tant qu’êtres humains.

Le vrai défi réside dans l’intégration des soins à l’empathie, créant une forme de solidarité qui non seulement respecte les différences mais qui se connecte également profondément avec les expériences des autres. Ce n’est qu’en établissant cet équilibre que nous pouvons aspirer à construire un avenir vraiment équitable.

Cet article a été publié pour la première fois par le séminaire public le 4 mars 2025.