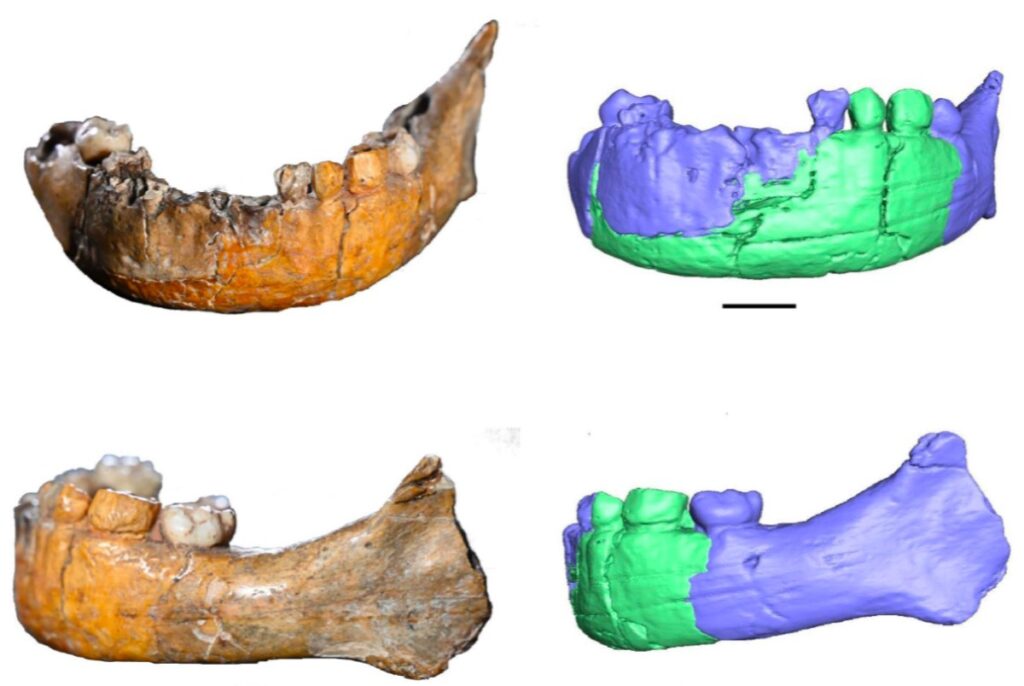

La mandibule ayant été séparée du squelette et la mandibule et le neurocrâne étant incomplets, ils ont été reconstruits et consolidés avec du plâtre. La tomodensitométrie a permis de vérifier ce travail de reconstruction plus ancien pour s’assurer qu’il n’avait pas masqué d’éléments susceptibles d’avoir influencé la classification taxonomique, selon les auteurs. L’équipe a également scanné les crânes de trois Homo neanderthalensis dans la collection du Musée de l’Homme à Paris et a comparé les caractéristiques de ces crânes avec le crâne et la mandibule de la grotte de Skuhl.

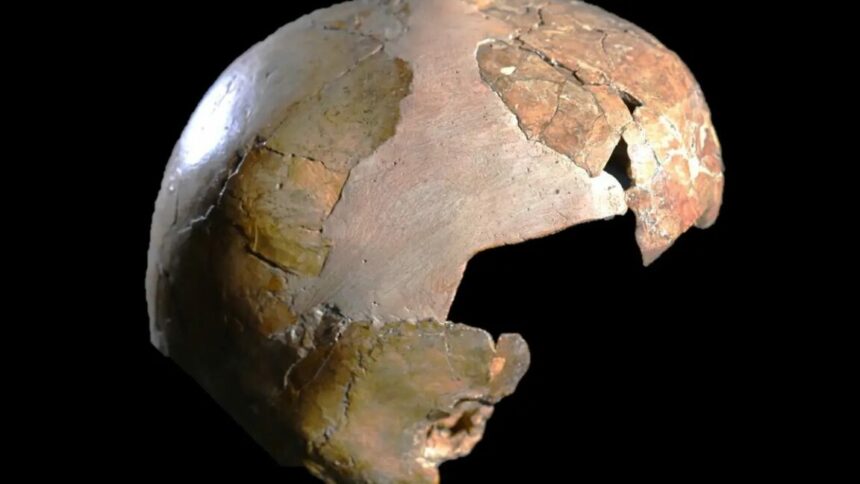

Images, basées sur la tomodensitométrie, du neurocrâne de Skhu ¯ l I. Le bleu indique l’os, le vert indique le remplissage.

Centre Dan David de l’évolution humaine, Université de Tel-Aviv

Images, basées sur la tomodensitométrie, du neurocrâne de Skhu ¯ l I. Le bleu indique l’os, le vert indique le remplissage.

Centre Dan David de l’évolution humaine, Université de Tel-Aviv

La mandibule originale de Skhu ¯ l I et les images obtenues par tomodensitométrie en vue antérieure et latérale gauche. En bleu, l’os ; en vert, la reconstruction.

Centre Dan David de l’évolution humaine, Université de Tel-Aviv

La mandibule originale de Skhu ¯ l I et les images obtenues par tomodensitométrie en vue antérieure et latérale gauche. En bleu, l’os ; en vert, la reconstruction.

Centre Dan David de l’évolution humaine, Université de Tel-Aviv

Images, basées sur la tomodensitométrie, du neurocrâne de Skhu ¯ l I. Le bleu indique l’os, le vert indique le remplissage.

Centre Dan David de l’évolution humaine, Université de Tel-Aviv

La mandibule originale de Skhu ¯ l I et les images obtenues par tomodensitométrie en vue antérieure et latérale gauche. En bleu, l’os ; en vert, la reconstruction.

Centre Dan David de l’évolution humaine, Université de Tel-Aviv

Ils ont conclu que les os pariétaux et temporaux du neurocrâne, ainsi que la forme du labyrinthe osseux, étaient compatibles avec le concept de l Homo sapiens. Cependant, d’autres caractéristiques, comme le recul et la position élevée du bord postérieur du foramen magnum, indiquaient une possible lignée néandertalienne. La mandibule présentait des caractéristiques néandertaliennes distinctes, ce qui a permis de déterminer que l’enfant était un hybride des deux espèces.

Anne Dambricourt Malassé, de l’Institut de paléontologie humaine de Paris, a admis avoir pensé qu’une telle hybridation n’aurait pas été viable ; les résultats de leur analyse démontrent qu’elle est possible, bien que l’enfant en question soit mort très jeune. Les résultats de leur analyse démontrent que c’est possible, bien que l’enfant en question soit mort très jeune. Homo sapiens lieu de sépulture.

« Cette étude est peut-être la première à placer les restes de l’enfant Skhul sur une base scientifique », a déclaré à New Scientist John Hawks, de l’université du Wisconsin-Madison, qui n’a pas participé à l’étude. « L’ancienne reconstitution et les travaux associés, littéralement figés dans le plâtre, n’ont permis à personne de comparer cet enfant à un éventail plus large d’enfants récents afin de comprendre sa biologie ». Cela dit, il a averti que sans l’extraction et l’analyse d’un échantillon d’ADN, il n’est pas possible de faire une détermination définitive : « Les populations humaines sont variables et il peut y avoir une grande variabilité dans leur apparence et leur forme physique, même sans mélange avec des groupes anciens comme les Néandertaliens. »

L’Anthropologie, 2025. DOI : 10.1016/j.anthro.2025.103385 (À propos des DOI).